1966年10月以后,此时已开始了全国的大串联,由于不能正常上课, 怎样才能做点有意义的事?于是我想到了趁大串联的时间,去重走长征路,继承革命传统,磨炼自己的意志,做革命事业的接班人。于是和我的好朋友郭东昇、张凯芬一起参加了云南大学的“为人民服务长征队”。

长征队共有15位成员,化学系三年级12人,二年级3人。其中只有我们三位女同学。为什么接收我们三人?因为这个以工农成分为主的长征队,不相信我们三个家庭条件优越的女生,能跟其他同学一样吃苦耐劳, 经受步行串联的考验。三人中郭东昇的父亲郭少川是当时的昆明市委书记,张凯芬的爸爸是昆明铁路局的总工程师,我父亲是国防工厂的技术方面的负责人。我们的决心和勇气感动了大家,于是,我们成了长征队的队员。

1966年11月16日,长征队举着“为人民服务”的鲜红的队旗,走出云南大学校门,走红军长征走过的路,开始了长征。长征途中的点点滴滴, 被我的一个小小的135相机记录下来,留下了这些珍贵的照片。

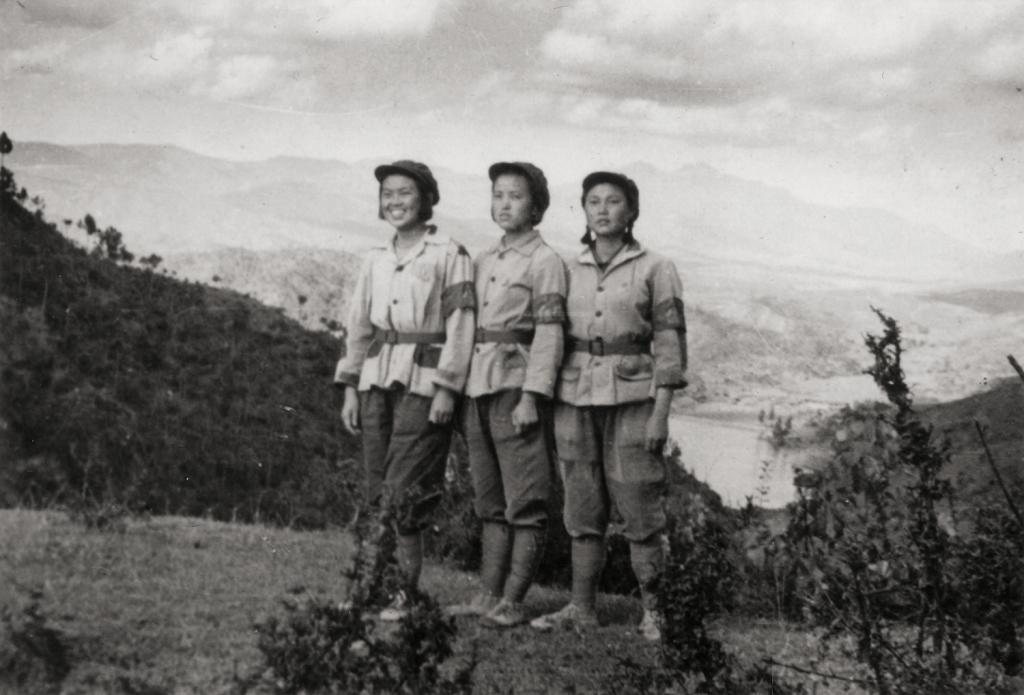

我们在会理望城坡上留影。左起:张凯芬、郭东昇、杭滇华。

会理望城坡上,英姿飒爽的三个女战士合影,头戴军帽,左臂上套着红卫兵袖章,打着绑腿,虽然穿着打了补丁的旧衣服,但张凯芬的灿烂笑容,郭东昇的从容淡定以及我对未来充满信心的目光,成为我们年轻时最美的形象。身后是崇山峻岭和已渡过的金沙江,虽然脚上的水泡、血泡变成了老茧,经常因为喝了山里的凉水拉肚子,吃几瓣生大蒜,坚持跟上队伍不掉队。遥望会理县城,漫漫征途,还有多少艰难险阻等待着我们。我们是继往开来的革命接班人,一定要继承光荣的革命传统,克服千难万险,完成使命。长征结束后,我们还要走到北京去见毛主席。

步行长征的路上,沿途都有接待站。两个接待站之间一般是三十多公里,是我们一天的行程。有一天,早上走得早,路也好走,还不到下午两点我们就到了接待站,看看时间还早,为了早一天到北京去见毛主席,我们决定继续前进,到下一个接待站再休息。一天赶两天的路,错过了接待站,又是在大山里走,没有吃晚饭的地方,越走越艰难,天黑以后,只好沿着公路前进。有卡车经过,好心的司机停下车,要带我们一段,我们婉言谢绝。深夜了,一辆军车停下来,一个解放军军官几次让我们上车,我们说:“重走长征路,我们要到北京去见毛主席,一步都不能掺假。”解放军被我们感动了。这天凌晨三点才到,走了七十多公里。三个女生同甘苦共患难,我们有了一个共同的名字——郭凯华。现在我想:只要有了坚定的信念,就没有克服不了的困难。

1966年11月16日于富民留影。

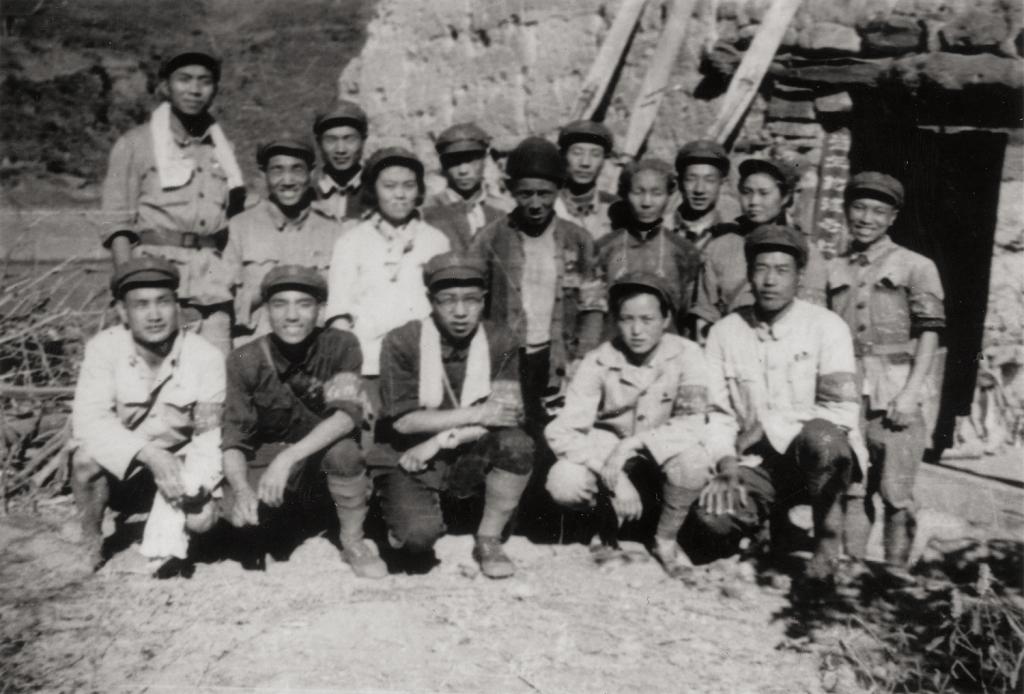

在金沙江边的皎平渡口,我们见到了当年抢渡金沙江时为红军划船的老船工陈月清夫妇,在他们家门前的江边与两位老人一起拍照。过江后, 我们在红军驻扎过的江边露营,打开背包,中间用一块油布隔开,就是男生和女生的宿营区。吃过用高金惠背来的行军锅做的晚饭,望着天上明亮的星星,我们唱着革命歌曲,久久不能入睡。半夜时分,一些持枪的民兵把我们叫醒,我们说我们是红卫兵不是坏人,民兵告诉我们:金沙江后半夜要涨潮,这里会被淹没,睡在这里会被江水冲走,是巡逻的民兵发现了我们,感谢他们!长征途中,所到之地的政府和群众对红卫兵的关心和帮助无微不至,无法一一细说。

我们在金沙江边皎平渡口留影。

从学校出发,渡过金沙江,走过大渡河铁索桥,翻越夹金山,过草地,过天险腊子口,步行三千余公里,到达甘肃岷县。中央通知停止串联,我们于1967年2月回到云大。

短短3个月的步行串联,是我终生难忘的一段经历,给我留下了宝贵的精神财富。我们这一届大学生,在云大的五年中,受到云大深厚文化底蕴的熏陶,我们学到了建设祖国、服务人民的科学知识,后两年我们受到革命的洗礼与磨炼,有了克服困难和经受考验的坚强意志。在为祖国和人民贡献自己力量的这三十多年中,我一刻也没有忘记感谢您,我的母校——云南大学。

杭滇华