吴进仁先生是我最敬重、最崇拜的导师!

一九六〇年九月,我考取了云南大学中文系。当年的中文系设汉语言文学和民族民间文学等专业,共招收一百多名学生。由于教学管理十分严格,淘汰率比较高,一学期两门功课不及格就降级(留级),三门课补考还不及格就退学。四年后毕业,我们年级只剩下八十余名同学。从三年级开始,汉语言文学专业又分为汉语言文学和汉语言两个组。语言组只有十名学生,我分在了语言组。顾名思义,文学组重在学习研究文学方面的内容;语言组则学习语言、语法、语音、文字等内容,俗称小学。

吴进仁先生是我们语言组开课时间最长,开课数量最多的,讲课最有特色,最有吸引力和影响力,印象最深的导师。三、四年级,两年时间,先生讲授了音韵学、训诂学、说文解字、古文选、唐诗宋词选,指导毕业论文等。说实话,刚开始,我们十位同学对分到语言组很不乐意。是听了吴先生的课,才逐渐喜欢。学语言、文字是小学,听起来难听,实则小学不小。语音、文字、语言、语法,是学习汉字,汉语,汉文化的基础,是国学的基础。有了它,才创造了中国五千年的文明史,创造了丰富多彩、光辉灿烂的世界闻名的中国文化。说文解字,讲的是文字的创造及其演变,社会的发展催生了新的文字及文字新的内涵,文字促进了社会的发展,讲的是文字的源和流。所以,吴先生把说文解字当作真经来讲,要求我们熟背《说文解字序》,用毛笔抄写《说文解字序》全书。说明先生对该课程的重视程度及良苦用心。

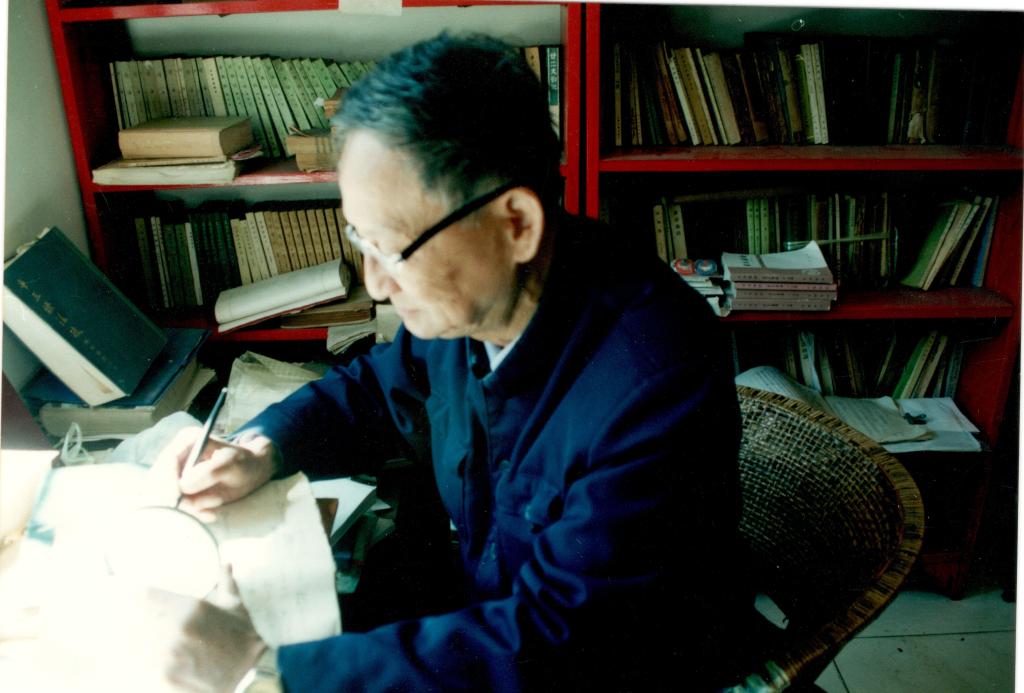

吴进仁先生

吴进仁先生所从事的古汉语语言、语音、文字的研究和教学工作,是极其单调、乏味而又枯燥的工作,面对的是古音、古字、古文、古人。难读、难懂、难出研究成果。除近现代的章太炎、王念孙、刘师培、马叙伦、王力、吕叔湘等为数不多的几位大家外,很少有人涉及,是冷得不能再冷的冷门。但吴进仁先生几十年如一日,津津乐道,乐此不疲。在他之后,这门课几乎开不出来,到了后无来者的境地。幸好中文系的段炳昌、张国庆、王卫东等教授组织人对他的唱诗词及授课进行录音,留下了珍贵资料,抢救了这一份难得的遗产。

吴进仁先生的研究和教学有几绝。其一是他能唱诗词。在讲诗词时,按照诗词的格律,字的音韵平仄,平上去入宫商角徵羽声部进行朗诵,产生抑扬顿挫、高低不平、长短不一的音响效果,如同唱歌,就是唱诗词。苏轼的《念奴娇》:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰!遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。”岳飞的《满江红》:“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切!靖康耻,犹未雪,臣子恨,何时灭!驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。”这是吴先生最喜欢的词,他常唱、常用,以此激励自己。每当这种时候,他心潮澎湃,在讲坛上手舞足蹈,高声吟唱,沉浸其中。那时的他,与平日里温文尔雅,文质彬彬的进仁先生判若两人,他已经完全进入了角色。我们也被他感染了、感动了,跟随他进入了一个美好的文学的世界。

其二,他的记忆力惊人。20世纪60、70年代,吴进仁先生能唱唐宋诗词,能背诵古诗词和古文上万篇。诗经和乐府诗、先秦散文都能背诵,《左传》能倒背如流,《文选》《诗经》《孟子》和《古文观止》的大部分内容都能背诵。屈原、李白、杜甫、白居易的诗词烂熟于心。上课时,为一句话或一个字,他可以用白居易的诗解释李白的一句话,然后用这句话去解释杜甫的一个词;有时用李白的三句诗说明杜甫的一句话。吴进仁先生成了诗词方面的活字典。我们曾经请教过吴先生,怎样才能背得那么多的唐诗宋词?他回答说,很简单,就是不断地背,反复地背,日积月累就多了。时间久了,也会忘记,忘记了又从头背,有好多诗词和文章是读私塾,上小学和中学时背会的,年轻时背的不容易忘记。我们在校园中经常看到他走路时口中念念有词,手还比划着。他说,那就是在背诗词和文章。长此以往,形成一种习惯。在他的教导和影响下,我们班的同学都背唐诗宋词,背一些经典文章,如《滕王阁序》《岳阳楼记》《桃花源记》《蜀道难》《三吏三别》等。为写好吴先生的纪念文章,我邀请了张曙东和张庆元一起回忆吴先生的往事,缅怀先生的教诲。我们三人你一句,我一句,你起头,我来背。有时还轮流背,时而三人合背,不知不觉十多首唐诗宋词如流水而过。大学时,我们每人背熟的古诗不少于一百首。

1964年8月20日云大中文系六四级语言组师生临别留影。一排左起:王开莲(老师、班主任)吴进仁(教授、主讲课老师)何谓安 董桂华 二排左起:张曙东 李抗全 张庆元 林育才 胡幸生 徐嘉文

吴先生最先进入“网络时代”。上大学时,我独自一人拜访吴先生。他住在北院的小平房里,俗称“教授房”。当时他只是个老讲师,算是破格享受。三居室加一书房。那书房里,墙脚下、书桌上、凳子上、窗台上堆满了发黄的古籍线装书。不少书都是翻开的,书里夹着很多自制的书签。书太多,摆放零乱,进屋有点难以下脚。有时不得不停下脚,弯下腰收拾一下。地下如此,空中呢?也难找到空间。屋里横着的、竖着的拉着上千根线,没纺好的粗糙的麻线,每根线上还吊着长短不一的麻线,所有的麻线上都挂着自制的“书签”(字纸条),书签上写着什么字、什么切,问题及注解。看着眼前横七竖八却记录清晰的线,我惊呆了,眼泪淌下来了。我不是进入天罗地网的“网络世界”了吗?这不到十平米的房子,变成了知识的海洋,知识的世界!原来,吴先生已经研究《诗经》韵部十多年了。在20世纪50、60年代,科学不发达,对《诗经》韵部研究,用网络式进行研究,吴进仁先生算是第一个吃螃蟹的人。

吴进仁先生一生有几个不改。第一是终生不改安徽桐城语;第二是终生不改穿蓝色中山装。尽管生活在逐渐改善,外出的机会也有,先生我行我素,一年三百六十五天,天天穿着那件蓝布中山装;第三是天天吃伙食团的饭菜,不仅他一人吃,四个小孩全吃学校食堂做的饭菜长大。每到开饭时间,就会看到一个高个男子,腋下夹着个大碗,手上拿着学校发的一把小红伞,从容地走在去食堂的路上,碰到熟人或学生打招呼,他站在一旁笑着,双手合十,边点头边朝食堂走去。这几乎成了云大校园一景。为何吃食堂?省时、省事,可以节约时间看书学习搞研究。

吴进仁先生从青年时代到晚年,一生的教学和研究,他用力最勤,功力最深,成就和影响最大的是古籍校勘学。他拜刘文典为师,也是刘文典教授最得意的门生。他结婚时刘文典先生还作诗祝贺。吴进仁先生得刘文典教授经学、小学、考据学之真传,具备了扎实而深厚的文字、音韵、训诂和校刊学功底。云南大学终身教授李埏曾在一次学术会议上说过:“今后你们碰到历史方面的问题,请教方先生(方国瑜教授),遇到语言文字问题找进仁。”这足以说明吴进仁先生举足轻重的学术地位和作用。

20世纪80年代中期,吴进仁教授在书房里做《音韵学》研究。

在学术实践中,他既继承了皖派朴学传统,又融汇了晚清以来的新学风气,形成自己的学术特色。从有代表性的文献着手,沉下去,认真地研究一个问题,然后上下贯通,“广韵”和“切韵”的研究就是如此,注重内证,注重书的意旨、内容、写法的分析;从文意、文法、字词的比较中去判定。他的研究不乏文证文,以注疏证文,以文证注疏等精彩确凿之论。同一条校文,往往证引数种类书,广征博引,是他校书的一大特色。他同时关注同一引文的真伪,广泛吸收前人和今人的校刊考证成果,是者从之,疑者考之,非反之。吴先生教学、科研精严有法,一丝不苟,甚至有点苛刻。以至于一生出书、论文不多。究其根源在于:一个观点找不到依据或论证不足,绝不出书,不发论文。80年代中期,他曾叫我回中文系,跟他做研究,主要落实“广韵”和“切韵”中的两个问题,需到北京国家图书馆和上海市图书馆查资料。当时由于条件不成熟和其它原因,我没成行。现在感到特别内疚、特别惭愧,也是我一生最大的、无法挽回的一件憾事。

吴进仁先生一生节俭。他省吃俭用,为了孩子为了家,把烟酒都戒了。他一生不看电影,很少看电视。我问他会不会感到寂寞、孤单无聊,他说不会的!你看那刘邦和项羽之争,赵子龙大战长坂坡,关羽温酒斩华雄,诸葛亮草船借箭多激烈,多壮怀,多英雄,那是十万、几十万人在作战。再看看那些美丽动人的诗歌:“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少?”“白日依山尽,黄河入海流,欲穷千里目,更上一层楼。”“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。”“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。三山半落青天外,二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”进仁先生生活在古书、古诗词里,被这些美丽动人的诗词深深陶醉。可以说,读书让他欣慰,给他鼓舞;让他享受,远离尘嚣。他迷恋读书。读书,让他精神富有而充实。

吴进仁先生,有人昵称为“老夫子”。“夫子”者,有文化、有知识、有智慧、有道德,可亲、可敬、可爱者也。先生上课板书比较多,一堂课下来,手上、脸上、头发上都是粉笔灰。尤其是那蓝布中山装上更是显眼。有时用手拍打几下,越打越多,他也无所谓。有一次,学生请他去另外一所大学讲课,说好到时候派车到家里接他。他呀,一是怕迎来送往麻烦别人,二是节约。于是,他坐着公交车就去了,结果进不了学校。那天,他穿着蓝布中山装,戴一顶草帽,草帽还是旧的,发黑了。因为怕被吹走,帽子用一根绳子拴着。脚上穿双旧布鞋,手里拿着拐杖。学校的门卫一看像个农民,不准进。好说歹说,让吴先生在门口的凳子上坐着等。不一会,学生开着去接他的车子回来了,看到吴先生哭笑不得:大学教授坐冷板凳!连忙扶吴先生上车,门卫不好意思地向吴先生敬礼,不停地说对不起。

吴先生一生生活俭朴,要求很低。但教学、科研从来一丝不苟,要求很严、很高。先生做人低调,就像没有涟漪的一潭深水,清澈透底,像保湿瓶外冷内热。对学生像慈父,对老师和同事像亲人。他德高望重,知识渊博,才高八斗,但从不保守。学生请教发问,师友难题探讨,他直抒己见,阐明观点。有时甚至滔滔不绝,如瀑布飞流直下,一泻千里,像火山喷发,岩浆四射,火光冲天,地动山摇,将自己一生所学,陈述于前。先生就是用自己的正直、善良、博学、认真赢得学生和同事的尊重和爱戴。

先生离世后,在他的遗体告别仪式上,场面十分隆重感人,校长、书记亲自参加。更为感动的是:毕业多年,五十岁的学生在先生灵前长跪不起,告别的人们也久久不肯离去……

云南大学老教授协会会员 徐嘉文

云南省社科院退休研究员 张曙东

云南大学职业与继续教育学院退休副教授 张庆元