我在云南大学校报工作了29年。

1972年,我从原昆明军区政治部宣传部复原回到母校云南大学,在云南大学校报当编辑、记者,直至2001年9月退休。29年时间,我既是云南大学对内对外的宣传者,同时也是云南大学历史发展的见证者和参与者。

在此期间,我在新华社、人民日报、光明日报、中国青年报、中国科学报、云南日报、云南画报、云南政协报、春城晚报、云南广播电视台、云南人民广播电台等多家媒体发表消息、通讯、特写等十余万字,照片近千幅,不少文章、照片获奖。被云南广播电视台聘为特约撰稿人,《开发周刊》聘为特约记者。对云南大学的重大活动、学校的教学、科研、党政工作及改革开放所取得的重要成果作了较全面的宣传报道。如“云南大学今昔”一组五幅照片介绍了云大,由新华社发,美国的媒体刊登后,吸引了美国教师布什母子两人到云大外语系任教,成为改革开放后云大引进的第一批外籍教师;《云大师生凝聚在党旗下》一文新华社发后,光明日报头版二条刊登报道;“中国民族史第一位博士在云大诞生”专题照片八幅由新华社发,光明日报作了报道,云南画报刊登。此外,还采访报道过诺贝尔物理学奖得住杨振宁、化学奖得主里普斯科姆、经济学提名奖张五常、国际著名数学家陈省身、美国现代派作家金斯伯格、泰王国诗琳通公主、以色列驻中国大使沙雷夫、英国皇家科学院院士诺依曼、台湾东吴大学校长章孝慈等。

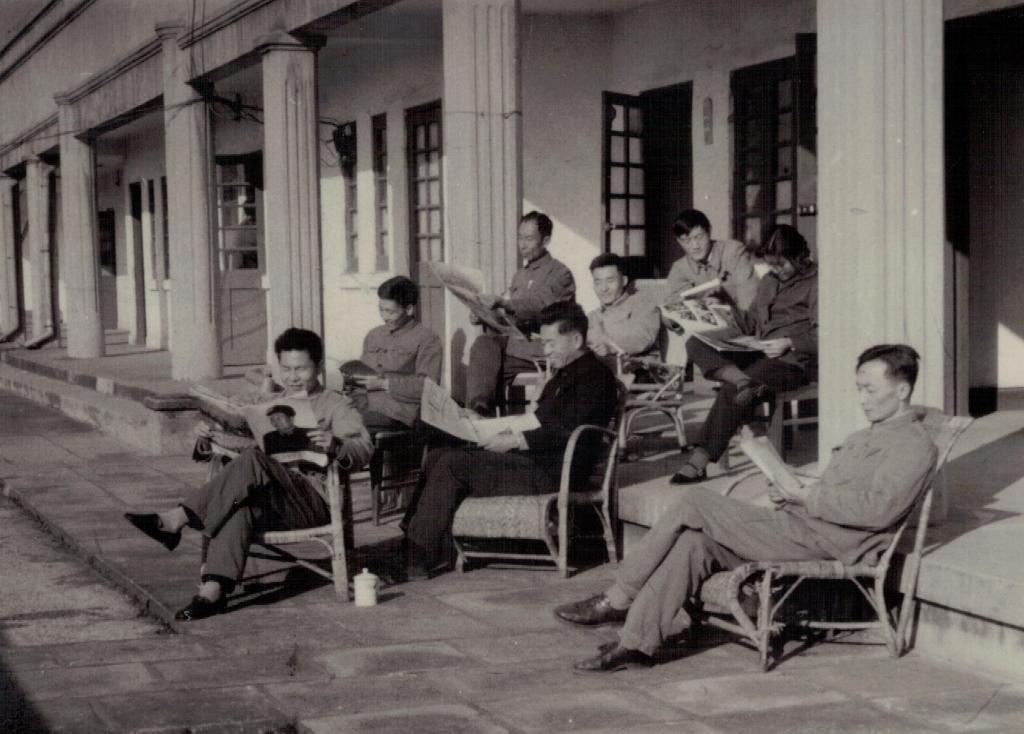

20世纪70年代中,宣传部校报编辑部集体业务学习。第一排徐嘉文,第二排左起戴绍鸿、马荣柱、殷光熹,

第三排左起沈震寰、谢应齐、史宗龙、盖起贤。

在校报工作,一是开会多,大大小小的会不计其数;二是接触领导多。由于思想观念、经历的不同,办事的方法、套路各异,结果大相径庭,使我受益匪浅。20世纪80年代,赵季校长常对我们说:要吃透大学教育精神,吃透政策;要脚踏实地,深入到教研室、院系作调研。看看他们想什么?做什么?找准目标,有比较才有差距,有差距就有奔头。他不跟清华北大比,而是与兰大、辽大这些与我们相近的学校比。让我们看报纸、听广播,收集他们的资料,有时还会问我们看到新的报道没有?抓大事一抓到底,头天报纸清样送交他看过后,他还不放心,第二天一早,我们和印刷厂工人上班,赵校长已站在厂门口,把经他一字一句修改,连标点符号都不放过的清样交给我们。一次,他打电话让我去他的办公室,安排我到化学系找戴振泽教授,了解他们改革的效果如何,赶快写篇稿子送云南日报。找到戴老师一问,是赵校长要他们实验室做教师岗位职责改革试点,试验结果很好。调动了实验室所有老师的教学、科研积极性。每位教师都有目标、有课题、有奔头。措施具体、目标明确,实验室的面貌焕然一新。稿子写成送赵校长审查,稍作修改送给报社,《云南日报》头版头条刊登《云南大学化学系实行教师岗位责任制初见成效》。报社特意作了编者按语,号召全省高校实行教学改革。云南大学为全省高校教学改革吹响了进军号,为云南省高校改革打响了第一炮。这些文章、照片的报道,在国内外产生了一定影响,扩大了云南大学的知名度。

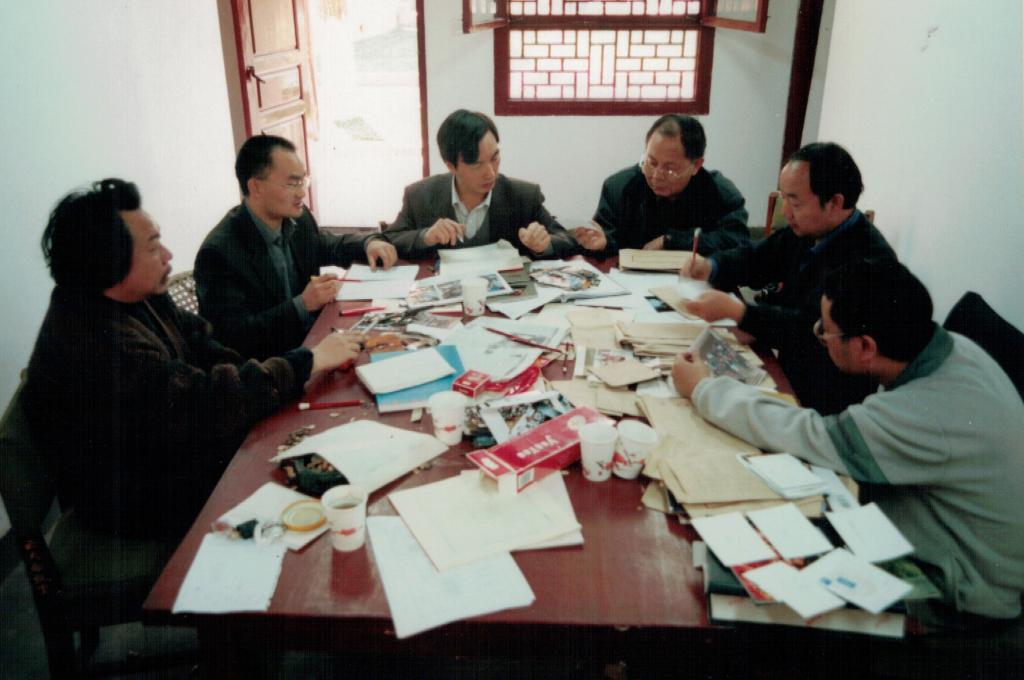

20世纪90年代中,学校召开庆祝云南大学校报刊出600期座谈会。

当编辑、记者,是一种职业,但我把它作为一种新闻事业。职业,可作一时一事,而事业是长期的、一辈子的事。事业要先有职业感,更要有责任、使命感和崇高感,是要拼命的,是一生的追求。会场里,我身兼文字和摄影两职,文字和图片两样都不能缺。边作文字记录,还得拍照片,拍了照片赶紧得补讲话记录,忙得汗流浃背。开完会赶回办公室先冲洗照片,间隙中看会议笔记,准备写文字稿。下班回家随便扒几口饭就赶写稿子。我爱人照料两个孩子吃饭、做作业、安顿孩子睡觉。待我的稿子写好,她边修改边复写,每次都到十二点左右结束。第二天一早我拿上复写好的稿子送五华山云南人民广播电台、电视台、送云南日报、新华社,中午就听到广播,下午即看到春城晚报,晚上看电视新闻。有时一天能听到两条播放云南大学的稿子,成就感和幸福感油然而生,责任感和使命感倍增。由于时间长了,送稿次数多了,广播电视厅的门卫都熟悉了,进出都不用填写会客登记单。

一九九三年三月,校报编辑部召开编务会。

为了把新闻事业做好并传承下去,我白天上班,晚上和周末写讲稿、编教材。从1984年开始,为新闻专业学生开设了报纸编辑学、新闻摄影、新闻美学三门课程,为全校文理科学生开设摄影作品欣赏与创作课。其中新闻美学课是全国高校唯一开设的。摄影作品欣赏与创作课很受学生欢迎,选修学生有三百多人。与此同时为使学生达到理论与实际相结合搭建实习实践平台,建议成立了“东陆通讯社”,培养办报的通讯员和积极分子,效果很好。很多学生毕业后从事新闻报道工作,分配到新华社的徐祖根、李自良、陈可,后来都成了单位的领导。著名诗人于坚的处女作《当我接到录取通知书时》就发表在《云南大学报》。云南日报、云南广播电台、昆明广播电台、春城晚报、昆明日报和地州媒体的一些领导和骨干也曾在云南大学校报锻炼成长。

在校报工作实际上是在做人的思想工作,做宣传工作,鼓劲的工作,激励的工作。我宣传报道过国家级有突出贡献的专家王学仁、王昌益、朱维明、李瑞英、吴兴惠、林超民。报道过全国优秀教师陈尔刚、屈超纯、陕直顿、谢应齐、汪林、杨春锦、董啟汉、李祖碧、余建忠、方慧、王焕校等。还有卫念祖、顾建中、张其濬、赵雁来、戴树珊、徐其亨、朱彦丞、曲仲湘、张文勋、吴敬仁、方国瑜、江应梁、尤中等一批著名专家教授,包括当时在校的优秀三好学生及学生干部。一批获得国家级、省级的科研成果奖的项目及科研状况。这些宣传报道一定程度上鼓励、提升了全校教职员工的教学科研积极性,扩大了云大的影响力和知名度。

在岗期间,对我的思想、工作做了一些回忆,总结、撰写了有关教学、科研、思想政治工作、行政管理等方面的论文近三十篇,部分论文获各种奖励。其中《中国传统文化的宇宙观》在思想战线刊登,被中国社会科学文库丛书评为2001年度全国社会科学理论实践成果一等奖,收入社会科学优秀论文集,还被中国改革战略丛书评为一等奖,收入中国改革战略文库。《浅谈大学生情感智力的培养和开发》获省教育厅征文二等奖。出版教材三部。长期讲授《摄影作品欣赏与创作》、《新闻摄影》等四门课程,教学效果好,被评为教授,2016年获得云南大学教学功勋教师称号。“小报不小,小报能办大事”,这是原云南大学党委书记吴家仁对云南大学校报的评价。这话一直激励着云南大学报的报人,云南大学校报大有希望。

云南大学校报出刊600期,在昆高校校报负责人前来祝贺并合影留念。一排左二为徐嘉文。

铁打的营盘,流水的兵。云南大学校报编辑部进进出出多少领导或编辑、记者,个个都不是等闲之辈。除刘洪、马荣柱和陶李三位离休干部外,像杨光汉、史宗龙、郭文卿、徐德宗、林礼中、王新平、秦家华、戴绍鸿、李家华、武经伟、文思奇、张德文、黄泽、和家胜、杨泽宇、刘本军、柳小勇、杨军、袁圃、金鸥等等。他们来自不同的专业,发挥着各自的优势,互相学习,互相切磋,为了一个共同的目的:办好自己的校报,宣传好云南大学,激励全校教职工发扬云大光荣传统,传承云大精神文化,为实现云大梦而共同奋斗。他们个个都是能征善战、能说能写、召之即来、来之能战、战之能胜的好手。离开校报之后,有的升迁当了厅局级领导干部,有的当了大学副校长、党委书记。不少人当了教授、编审、副研究员,个个都是教学、科研的中坚力量,单位不可多得的人才。

大学本身就是培养人才的地方,而云南大学校报编辑部是培养人才的摇篮,是人才的孵化器,是催人向上、向前的助推器!这儿,是培养人人向前、个个向上的好地方。我衷心感谢它,感谢过往的各位领导及同仁。

云南大学老教授协会会员 徐嘉文