云南大学原名东陆大学,系原云南军阀唐继尧于1922年在云南贡院旧址上创办的云南第一所近代大学,建校至今已近百年。云南贡院原系我国明、清时期在云南推行科举考试、选拔人才的考场,每隔三年隆重举办一次科举考试(俗称乡试),云南历史上唯一的清末经济特科状元袁嘉穀曾出道于此。据《明清进士题名碑录》,从明洪武二十七年(1394年)到清光绪三十年(1904年)的五百多年间,云南贡院共选拔云南籍进士近千人,其中明朝时期255人,清朝时期695人,成为推动云南多民族社会从愚昧、落后逐步走向开化与昌明的人文胜地。1909年家父章斐然在云南陆军讲武堂担任教官时,仰慕云南贡院厚重的历史人文风貌而选择在其大门对面定居,希冀面对贡院钟毓灵秀之地,感受儒家文化风采,在古朴典雅的贡院环境熏陶下,潜移默化提升家庭文化品位,促进家人勤勉读书,自觉发扬积极向上、努力进取精神,实现读书改变人生的理想和抱负。此后生育四子女,在贡院及云大环境熏陶和培育下,不断健康成长。在此以感恩之心,来抒写我的父母及其子女(婿、媳)、孙子(媳)及重孙(媳)等四代15人和云南大学结下的深厚的跨世纪学苑情缘。

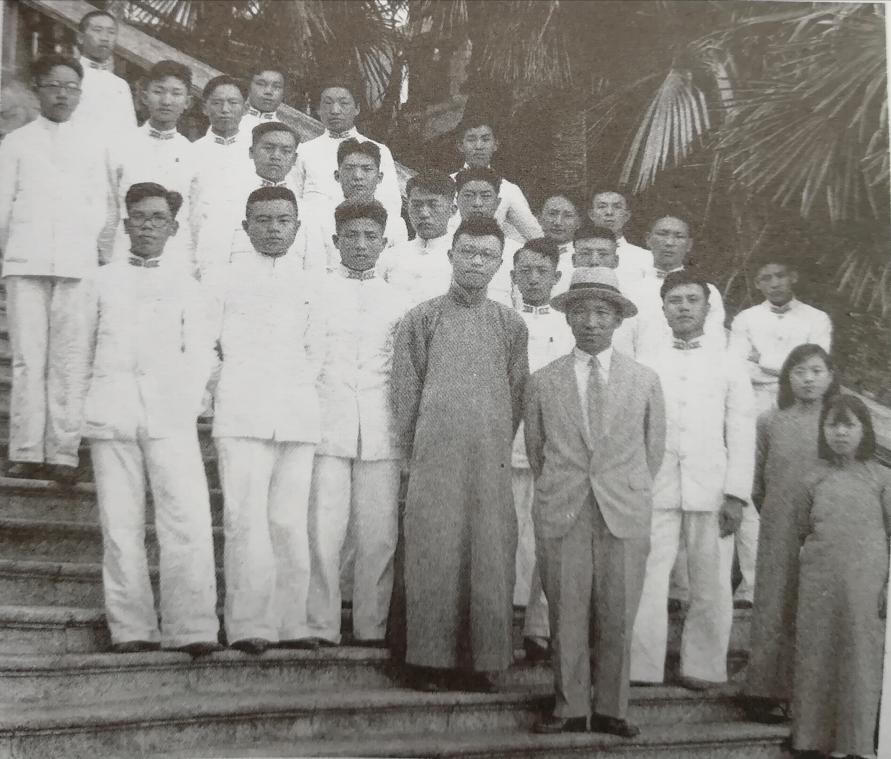

随着辛亥革命推翻满清封建王朝的成功和科举制度的废黜,云南贡院遗址曾一度被昆明甲种农业学校占用,1922年创办东陆大学时仍占用着大学一部分校园。学校名称系首任校长董泽及名誉校长王九龄等以唐继尧的号 “东大陆主人”而命名。唐继尧指定在此创办东陆大学,希冀凭借贡院悠久的历史文化、区位优势和社会影响,传承和弘扬我国优秀民族文化传统,培养兴滇人才,治学强省,振兴云南人文雄风。东陆大学建立之际,正值唐继尧重掌云南军政大权之时,家父也早被北洋政府提升为云南陆军讲武堂少将教官,曾因公务在讲武堂与唐继尧结怨,毅然随滇军开赴广州参与孙中山领导的北伐征战事业,常年驻防广州、江西南昌,继而到南京中央陆军大学担任中将教官。二姐和我相继在江西、南京出生,留在昆明家中的大哥、大姐由叔婶照看,共同在无父母监护的家境中成长,由于家庭与东陆大学相邻,常年在东陆大学优美的校园环境中成长,耳濡目染人文气息浓郁的大学风貌,时时被催人上进的学子风尚熏陶,因而能自觉学习,努力读书,1933年二人同时考入东陆大学文法学院新增设的法律系,这在当时也是极其光荣和难能可贵的,因而全家欢欣鼓舞。下图为1936年6月19日,东陆大学已更名为云南大学。当时的第三任校长何瑶(前排戴帽者)与文法学院第13班学生及应聘教授贝仲奇(穿长衫者)在会泽院前的合影。其中右边第二位女同学就是我的大姐章青昔,校长何瑶头部正后面的被遮者是我的大哥李学铨(与母亲同姓),他俩同在一个班级读书。1937年抗日战争全面爆发,全民同仇敌忾。当时大哥、大姐已从云南大学法律系毕业,当即投入地方全民抗战事业。大哥李学铨积极参加兴建滇缅铁路,路基兴建到滇西弥渡时,因滇西抗战吃紧而停工,大哥与一个弥渡姑娘喜结良缘,婚后带着新婚媳妇转战昆明,投入到美国援华志愿空军飞虎队所在的呈贡机场建设。同时,常年在南京中央陆军大学执教的父亲也于1937年11月与妈妈带着幼儿时期的我和二姐逃离被日寇飞机狂轰烂炸的南京城,侥幸提前逃脱日本鬼子占领南京后对城内同胞的大屠杀,途中辗转长沙,1938年初历尽艰难地回到昆明,父亲则跟随中央陆军大学疏散到重庆,继续为培养高级抗日军事指挥人才做贡献。幼年的我曾跟随妈妈到呈贡机场看望大哥大嫂,目睹大哥这个刚从云大毕业不久的学子与数万军民日夜艰苦奋战在呈贡机场建设工地的生动壮观景象,令人难忘。

此图拍摄于1936年6月19日,东陆大学已更名为云南大学。云大第三任校长何瑶与文法学院法律系1933级第13班学生在会泽院前的

台阶上合影。其中戴帽者为校长何瑶,穿长衫者为应聘教授贝仲奇,右边第二位女同学是我大姐章青昔,校长何瑶头部正后面被遮

者是我大哥李学铨(与母亲同姓),他俩同在一个班级读书。

抗战时期,云南大学校大门设置了持枪站岗的警卫人员,禁止闲人入内,我家作为云大的老邻居,与警卫相处熟悉后,校园就成为我们可以随时自由出入游憩之地。随着日寇魔爪对中华大地的不断侵入,云南这一抗日战争大后方逐渐成为日寇觊觎之地。1939年9月28日昆明首次遭受日寇从越南河内入侵的飞机轰炸,会泽院地下室和横亘于校园北面城墙脚(校园北面的围墙,城墙外为荒野)的防空洞成了我家的临时避难所,在校园至会泽院的九十五级台阶道路两侧山坡上还分别建有三条登山便道和一条小汽车通道,同时挖开北城墙(现在的钟楼前面喷水池处)可达城外郊野,便于师生紧急奔往城外山野躲避日机轰炸(俗称逃警报);随着日机空袭日趋频繁,甚至夜袭昆明,城内被炸之声不绝于耳,导致社会动荡,市民苦不堪言。于是云大师生开始被疏散到城外乡间及专县坚持教学,我家也自行到城外乡间租房避难。其间, 1940年10月13日、1941年5月12日和8月14日云大曾三次遭到日机轰炸,校舍毁损严重,在第二次遭受轰炸时,会泽院中弹受损,至今在其前面的石台阶面上仍遗留着许多当时被弹片损毁的痕迹。由于我家与云大相邻也同时中弹,家院临街两间耳房被炸毁,正房堂屋受到损伤,妈妈无力处理这一片狼藉的家园,紧急发电报召回远在重庆中央陆军大学执教的父亲前来处理,从而“坏事”变“好事”,别离多年的父亲终于和我们团圆了。同时,家父应国民政府军事委员会工兵总署长马崇六之聘,出任昆明国防工程处骡马运输大队长,日以继夜地沿着云南茶马古道和古丝绸之路,为滇西抗日前线中国远征军和地方部队驮运战略物资和给养,尽职尽责。特别是为工兵紧急抢运炸药,炸毁怒江惠通桥,阻击日寇渡江进犯云南抗战大后方,从而为滇西抗战做出重大贡献。1941年末,昆明防空和云南抗战形势终于出现胜利转机,12月18日,美国人陈纳德率领美国援华空军志愿大队(即飞虎队)悄然进驻云南及昆明地区,协同地方军民共同抗击日寇侵略者, 12月20日中午时分,毫无察觉的日寇飞机又定时从越南飞来轰炸昆明,飞虎队悄然升空截击,随即在晴朗的天空展开激烈的阻击战斗,飞虎队打击日机的枪炮声响彻云霄,我们目睹猝不及防的日机被迫胡乱抛掉炸弹后,自南向北从云大上空落荒而逃。在飞虎队追击下,一举击落日机10架(残骸曾分别运到云大实习工厂及昆明文庙展出);飞虎队首战告捷,这是陈纳德送给云南人民最好的见面礼。飞虎队对日空战旗开得胜的情景,犹如在进行晴空战斗演练,霎时间,避难市民纷纷兴奋地跃出掩体,激动地观赏着这难得一见的长空格斗,壮观的场景犹如看电影般地刺激感官、扣人心弦、大饱眼福,更似久旱逢雨露般地滋润常年疲于“跑警报”的人心,因而市民尽情地欢呼雀跃,纷纷成为这次空战的“观察员”和“评论员”,“老美顶好”之声泛起!抗日激情在晴空展现,大大鼓舞了人们的抗日斗志,激励全民抗日必胜的信心和决心,至今令人难以忘怀。此后日机果真不敢再来空袭昆明了,市民常年逃警报过日子的时光终于结束,预示着抗战胜利的曙光已经到来。疏散在外的云大师生逐渐返校正常上课和学习,我也有幸能够上小学了。

图为1945年我的干舅舅黄同成在会泽院前台阶中段为我和妈妈拍摄的照片。

那时云大校园并不大,除了会泽院及九十五级台阶,其余设施都较老旧。牌坊式大门有两座,其中一座面对青云街的大门,正面上书“为国求贤”四个大字,背面匾额上题“腾蛟坊”。大门门柱上有“东陆大学”竖匾,系云南大学创建时的旧称。1934年原云南省主席龙云将其改名为“省立云南大学”,1937年熊庆来初任云大校长时,报经国民政府教育部批准改为“国立云南大学”,我家的住房院落就在校门左侧街道拐弯处的路边大水井旁,出了家门、跨过街面就能进入云大校园。照片中校门内道路直达另一端的一座牌坊,即“起凤坊”。两座牌坊之间的范围即为云大在青云街头的部分校园,两牌坊之间的道路中部右侧即为通达会泽院的九十五级台阶,左侧校园延伸到现在的云大东陆校区翠湖北路校大门处。如图所示:新校门处原系明清时代云南贡院科举考试后张榜题名的一块大照壁,1956年关闭旧校门改道时,就把大照壁改建成为现在的云大东陆校区新校门,原二牌坊已于上世纪末拆除重建,并仍屹立于原地。那时,会泽院是学校的中心,其后面分别有原云南贡院的至公堂和衡鉴堂,衡鉴堂后面就是老昆明的北城墙,校园到此为止,云大体育场设置在城墙外的荒野中(即现在的云大东二院旁);会泽院东侧的云南贡院部分房舍,早于1922年建立东陆大学时即被原云南甲种农业学校暂时沿用,后成为南箐学校(现昆明第30中学)办学用地。会泽院西侧至晚翠园(俗称枇杷园,现为东陆校区南学楼一带,原是与贡院相邻的云南女子蚕桑职业学校校园,后归并东陆大学),园内建有云大医学院教学区,这些区域就是我少年时期游憩之地。如在校园遛狗,林间打鸟,抬梯子掏鸟窝,采折桑叶喂养蚕宝宝(现在校园已无桑树了),网球场上(在云大老校区原教务处位置)当球童,体育场边挖牛屎公公——“屎壳郎”,至公堂里(原为学校大礼堂)观文娱表演,学生食堂——衡鉴堂、泽清堂饭菜香,常在原校大门一侧理发店理发,有病就到云大医院(即现在的校医院及文津楼一带)治疗,至今我的颈部还留下医生为我动小疖子手术的疤痕。晚翠园(俗称枇杷园)内还建有几套教师宿舍,这是当时校长熊庆来特别为引进高素质师资人才而准备的住房,一般教职工在校内无住房。当园内枇杷熟了,我常以找同学——知名教授刘文典的儿子刘平章为借口到园内闲逛,常被枇杷树旁看守者们不客气地追逐,记忆犹新的是其中一位爱管闲事的外国妇女特别泼辣,后来在我入读工学院时,方知她是我的老师胡宗朴在德国留学时娶回来的洋夫人。有时还到至公堂东侧男生东宿舍(即贡院考棚)舅舅黄同成(云大英语系1941级学生)住房溜达,不久我舅舅为支援抗战而休学,赴美国援华志愿空军飞虎队担任翻译,就难以经常相见了。

图为1956年以前云南大学的牌坊式校大门。

图为现在的云南大学东陆校区校大门。

亭亭玉立于至公堂西侧庭院中的是女生宿舍映秋院,环境优雅。因女生较少住宿,空余宿舍较多。映秋院西侧是男生宿舍,又名西宿舍(东陆校区文津楼原教务处外面的绿化园地),那是一栋有数十人共住而拥挤的大开间,其中又分割为许多小空间。有时我也会去会泽院,二楼除中央有几间相连房间分别是校长室、教务长室、训导长室和会客室外,其余全是宽敞的教室。有的教室里正在上课,听课学生不多;有的教室无人上课,为数不多的“火腿凳”——学生专用座椅(椅子一侧有一小桌面作为书写之用)置放其间(如图所示),遂趁机找几只粉笔拿出去玩。会泽院屋顶空旷无物(现在的顶屋是以后建盖的),能极目远眺——五百里滇池船帆远影、蟹屿螺洲、蘋天苇地奔来眼底,东骧神骏、南翔缟素、西翥灵仪、北走蜿蜒,昆明四围风光如诗如画,展现眼前,那时是城内极佳的观景胜地。但是,我最感兴趣的则是每年云南大学对市民的“开放日”。昔日,云南省政府为纪念唐继尧主导云南辛亥革命成功、护国战争胜利、创办东陆大学等丰功伟绩,将每年12月25日(云南护国之役滇军出征纪念日)法定为云南省的“光复节”,届时省政府军政要员除了在圆通山唐继尧陵墓前隆重举行公祭仪式,还指定云大向社会开放三天,供民众自由参观。开放日游人如织,我常驻足于航空系展馆观赏飞机,从而在我幼小的心灵中,激发出将来要入读云大航空系的愿望。

图为建国前,云南大学会泽院阶梯教室里学生上课用的“火腿凳”座椅。

抗战时期云大学生日趋增多,宿舍拥挤,一些学生就在校外租房居住。我家的第一个租房者是文法学院1942级牟定籍学生袁宗辉,此后工学院航空系1944级学生向竟先又来租房居住。他有时会带我和二姐、妈妈在校园拍照,此后街道邻居还介绍原设于北门街南箐学校内的中美联合后勤司令部的一个官员前来租房居住,所以经常有美国军官驾驶军用吉普车到我家院内停留,因此在过去的“无产阶级文化大革命”中,这竟成为我父母“勾结美帝国主义”、“里通外国”的罪证而惨遭迫害。

图为1944年我和妈妈、二姐及云大航空系1944级三个学生在会泽院大厅栏柱旁的合影。左一是我二姐,左二是我妈妈,左三是向

竟先,右一是我,右二、右三是向竟先的同学。照片右上角是会泽院屋檐遭日机轰炸而缺损的残迹。

图为云大航空系1944级学生向竟先给我和妈妈、二姐拍摄的在会泽院前台阶中段的合影。

那时,父母与云大师生交往日增,如常年驻守云大运动场的体育教授杨元坤是我家的常客,经常邀约同事前来家中打麻将。我母亲与熊庆来校长的夫人也日趋熟悉,曾带着我去会泽院东侧熊校长家看望,我和熊校长的小儿子熊秉群因而相识。熊校长仰慕家父曾在南京中央陆军大学担任中将教官,文功武略兼备,征询能否到云大执教文史,但因家父已在国民政府军事委员会昆明国防工程处担任骡马运输大队长,全力为支援滇西抗战而沿着古丝绸之路和茶马古道日夜运输军事战略物资和给养而操劳,婉谢了熊校长的好意。熊校长居住的二层楼屋,楼上系生活起居室,楼下为其办公室,居所对面路边,曾建有汽车房(现早已拆除而成为林地),其内停有一辆黑色英国奥斯丁牌小轿车(与现今的微型小轿车相似),专供校长外出办事使用。抗战时期昆明汽油匮乏,汽车稀少,特别是小轿车更属稀有舶来之物,云大仅有此一辆小轿车,加上特为熊庆来兴建的这幢小楼,是抗日战争爆发前夕,云南省政府主席龙云专程从清华大学聘请知名教育家、数学家熊庆来到云大治校的配备和安置。熊校长也因迅速推动云南大学成为国际知名、国内先进的大学而名垂于世。

云南大学老教授协会会员 章永真