“闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的枪手,宁可倒下去,不愿屈服”。毛泽东同志指出:闻一多“表现了我们民族的英雄气概”。(《毛泽东选集》第四卷1449页)

闻一多和朱自清先生的性格是完全不同的,朱自清先生小心、拘谨、温文尔雅,从来不会厉色疾言。一多呢,豪放、爽朗,侃侃而谈,大声疾呼,有时候会声泪俱下。

一多从一个诗人学者变成一个民主斗士,有两个教员,一个是正面教员中国共产党,一个是反面教员国民党反动派。就时间而言,反面教员在前,正面教员在后。他从1943年后成为另一个闻一多,民主战士。一个纯粹的诗人,第一流的学者,追求唯美,推崇浪漫派,中年虽然归于平实还是成天在故纸堆中摸索,自得其乐的一个人,陡然一变而走上追求民主的道路,开始了战斗的生活!他要昂起头来过问政治。从不问政治到问政治,从无党派到有党派,这一转变,从客观环境说,是时代的逼迫。从主观认识说,是思想的觉悟。我们觉悟了我们昨天那种严守中立,不闻不问的超然态度,不是受人欺骗,便是自欺欺人。如果昨天我们是被别人捧为超然的学者专家,那么,我们今天确实是觉悟了,知道那种捧是不怀好意的灌米汤,因为只有我们超然,老爷们才敢放手他们的卑鄙的吃人勾当。

中国的现实教育了一多,这时的国民党反动派,在政治上贪污腐败,大官大贪,小官小贪。军事上内战内行,外战外行,全副武装对付共产党,对日本帝国主义的侵略却节节败退。经济上通货膨胀,法币贬值,物价飞涨。对老百姓压迫剥削,要粮要丁,竭泽而渔。公教人员,薪水的百分之九十六被征发了,法币天天贬值,物价天天上涨,教授们有的做买卖,有的摆地摊,除了少数人以外,绝大多数人都活不下去了。一多从亲身的经历,眼前的现实,逐步认识了国民党的真面目,从崇拜到怀疑,从反对到仇恨。他一家八口人,家庭负担很重,无法过日子,生活穷困到了极点。但是,他有骨气,从来没有向国民党低过头。没办法过日子,就到中学兼课,一个月多得一担米。后来兼课兼不成了,便学刻图章,石章牙章都刻,靠着这手工行业,勉强养活大大小小一家人。在这种情况下,一多在讲堂上,在一些集会上,开始公开批评国民党了。

青年人也教育了一多,由于一多不隐讳自己对国民党的看法,青年中的进步分子包括个别地下党员,逐步围绕到一多的周围,讨论时事,交换意见,一多的政治倾向日渐明朗、坚定了。对当时他同辈的妥协的中年人,他严厉提出批评,在《联大八年回忆与感想》一文中说:这些年轻人,愈能识大体,博学多能的中年人反而只会挑剔小节。正当青年们昂起头做人的时候,中年人却在黑暗的淫威面前屈膝了。究竟是谁应该向谁学习?

也正在这时候,我们秘密组织一个座谈会,成员有十几个人,其中有一两个共产党员。座谈会的目的是学习共产党的政策和分析时事,计划斗争。地点有时在唐家花园里,有时雇一条船到滇池漫游。在这些会上,我们初步知道中国社会两头小中间大,统一战线政策及个人和集体的关系等道理。以后我们又得到《论联合政府》、《新民主主义论》、《解放区战场》等共产党的文献和《新华日报》、《群众》等刊物,大家如饥似渴地抢着阅读,对政治的认识日渐提高了。皖南事变,在国民党反动派的反面教育和共产党的正面教育之下,给了他思想的启迪,他懂得了“国家”的意义,他知道政治乃是阶级斗争。从1943年开始,一多便毅然加入了人民民主斗争的行列,在每次集会上,他都慷慨发言,情绪激动,斗志昂扬。

1944年7月7日,在云南大学举行了时事晚会,有人说这个会的目的是讨论学术研究。他大声喊:“饭都吃不饱,研究什么?别人不叫我们闹,我们就是要闹,国家到了这步田地,我们不管,还有谁管!”他不只是在学生、群众中,甚至在国民党军阀的时事座谈会上,他也激昂地说:“现在只有一条路,革命!”,他已从一个诗人学者转变成一个民主斗士。

1944年10月19日,在鲁迅逝世纪念会上,他承认过去骂鲁迅是错了,“鲁迅对,我们错了。我们要清高,清高弄得国家这步田地,别人说我和搞政治活动的人来往,是的,我们就是要和他们来往!”

一次清华大学考试研究生前,来了一些考试委员,大家便闲谈起来,其中有一个国民党御用专家,清华大学的权要故意问一多:“有人说,你们民主同盟是共产党的尾巴,为什么要当尾巴?”他本期望一多会因此突袭而张皇失措,谁知一多答得极干脆:“我们就是共产党的尾巴,共产党做得对。有头有尾,当尾巴有什么不好?”这就把这位专家的词锋煞回去了,当时张皇失措的不是一多,而是这位专家自己。是的,一多的回答代表了当时我们一部分的政治路线,跟着共产党走。共产党坚持抗战,为人民办事,得到人民的钦佩,而国民党祸国殃民,无恶不作,遭人们的痛恨,好坏就是标准。

一多他不止是和共产党来往,而且勇敢地参加斗争。他受了共产党的教育之后,他对美国式教育也有了新的认识。1946年4月底,他在联大校友会上公开说:我们过去受的美国教育实在太坏了,教我们和人民脱离,几乎害了我们一辈子。在美国,受人家的歧视,但还不懂得帝国主义的性质。回到中国,看到封建军阀的专横,也不懂得封建主义的性质。做了教授,做了校长,有了地位,就显得不同,但是这些有什么了不起?别人又以为我们在骂人,可是不对的为什么不该骂?一多认识到力量来自人民,知道了真理是属于人民大众的。他对从军回校同学讲话时说:“不要以为有了知识就有了力量,真正的力量在人民。我们应该把自己的知识配合他们的力量。没有知识是不行的,但是知识不配合人民的力量,决无用处,我们知识分子常常夸大,以为很了不起,却没有想到人民一觉醒,一发动起来,真正的力量就在他们身上,深信最后胜利必属人民!”1944年的护国纪念大会上,一多在青年人的欢呼声中登台讲话,他严肃而沉重地讲道:“因为要民主就必须打倒专制独裁!”大游行结束之后,他站在群众面前喊道:“这是人民的力量,人民的力量是伟大的!人民力量使反动者不寒而栗。”

1945年11月25日晚上昆明大学学生举行反内战时事晚会,“一二一”惨案发生,他和学生一起向反动派进行斗争。一多说:“这是中华民国成立以来最黑暗的一天”。在《“一二一”运动始末记》中说:“愿四烈士的血是给新中国历史写下最新的一页,愿它已经给民主的中国奠定了永久的基石。”如果愿望不能立即实现的话,那么,就让未死的战士踏着四烈士的鲜血继续前进,并且不惜汇成更巨大的血流,直至在它面前,每一个糊涂的人都清醒起来,每一个怯懦的人都勇敢起来,每一个疲乏的人都振作起来,每一个反动者都战栗着倒下去!

1946年3月18日,四烈士出殡的日子,一多在四五万人的行列前边走遍全城,当四烈士在西南联合大学安葬的时候,一多在暮色苍苍中站在墓前悲痛的宣誓:“我们一定要为死者复仇,要追凶手,追到天涯海角,今生追不到,下一代追!

1946年6月26日,民盟滇支部举行各界招待会,一多在大会上宣布“民盟的性质与作风”,并说:我们的手是干净的,没有血迹的,也永远不会有血迹的。我们就是要用这双干净的手拭去遍地的血迹,

我们民主同盟的人是极力反对用和平以外的方法解决国事的,所以我们反对内战,反对暴力,因为这些方法都是要把双手涂满了血迹的。

1946年7月11日,国民党反动派用他们的血手暗杀了一多的战友,民主同盟的李公朴。他跑去抱住李先生的遗体哭喊道:“公朴没有死!公朴没有死!”。朋友再三劝告一多,已经有绝对的可靠的消息,是国民党反动派要下手了,叫他暂时避开,以防不测。在此前后,多次传说国民党反动派要暗杀一多。反苏运动起来以后,国民党起了一个名字叫闻一多夫,在昆明市中心近日楼的墙上贴满了谩骂侮辱的文字。关心的朋友劝他小心,他只是笑笑,并说:“事已至此,我不出,则诸事停顿,何以慰死者”?假如因为反动派的一枪就畏缩不前地放下民主工作,以后叫谁还愿意参加民主运动,谁还信任为民主工作的人?

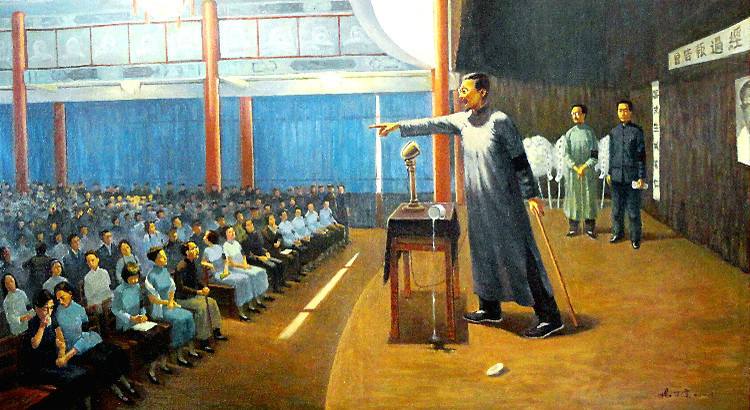

1946年7月15日,一多在云南大学至公堂李公朴夫人报告李先生死难经过追悼大会上,作了他“最后一次的讲演”,他拍案而起,像一头狮子似地怒吼道:“特务们,你们想想,你们还有几天?反动派,你看见一个倒下了,可也看得见千万个继起的!因为真理是一定胜利的,反动派的末日,就是我们的光明!争取民主和平是要付出代价的,我们每一个人都要像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门!

就在1946年7月15日这天下午,李公朴先生追悼会结束两小时以后,他横眉怒对国民党法西斯的枪手倒下去了,死在他宿舍的门前。

一多先生死了,他为反对内战而死,为争取和平而死,为呼吁团结而死!他用嘴用笔唱出了石壕吏,画出了流民图,他站在暴风雨的尖端,他站在群众中间,他走在群众前边,他喊出人民的痛苦,非民主不能救人民,非民主不能救中国!一个人喊不中用,领导了学生来喊,光是学生喊不中用,领导更多的青年来喊,光是一些人喊不中用,他加入了中国民主同盟领导人民来喊!于是学生、社会青年、大学教授、文化艺术工作者、工人加在一起,在昆明喊出要和平、要团结、要民主的呼声。他飘拂的长髯,炯炯的眸子,破烂的长袍,带着一根白藤手杖,出现在每一个集会中,每一次游行中,激昂的语调,生动的讲词,使每一个听讲人增加了信心,增加了勇气,他用诗一般的语言,丰富的内容,在喊前进!前进啊!只有前进!

从1943年到1946年,这短短的三年时间,这就是一多最后的道路,这就是他的千回百转的道路。道路是曲折的,但当他掌握了真理之后,他的道路就变成勇往直前的了。他的思想中也曾充满过矛盾,但当他站稳了人民的立场之后,一切矛盾都统一了起来,一切动摇都坚定了起来,他成为了人民的忠臣,为中国人民斗争的历史写下了光辉的一页。他的血并不只是“染红一朵无名的野花”,也不仅仅是“染了他脚下的枯草”,而是染红了无数人的心,使千百万人站起来,为民主,为和平,为一个新的人民的中国而斗争。他用他的生命和鲜血写成了最壮丽的诗篇,雕绘了最好的英雄形象。他永远活在中国人民的心里。他的刚强、正直、英勇的优良品质,永远值得我们怀念和学习。

注:吴晗1937年应云大校长熊庆来之邀请,从清华大学转到云大任教,在云大文史系讲明史。熊庆来在文史方面很看重吴晗。他在清华开明史课,在清华乃至史学界早已崭露头角。他没有留过洋,没有镀过金,29岁就当教授,在中国教育界是很罕见的。他是现代中国文化精英,精通史学、杂学和戏剧,是明史专家。有三家村太史公、清华四才子之美称。抗战后期,他与闻一多等学者积极投身民主运动,在中共地下党的领导下,不畏艰险,奔走呼号。北平和平解放时,吴晗以军管会副代表身份接管清华大学,随后被任命为清华大学校务委员会副主任,后又当选为北京市副市长,主管文教,多有建树。十年浩劫,被诬陷含冤致死。“文革”结束后获昭雪,清华大学为他立石像于校园,并在其旁建纪念亭,曰“晗亭”。“晗亭”二字为邓小平同志书写。

史实资料及参考书:

吴晗:《论说谎政治》1999年2月 知识出版社

李广田:《闻一多选集》序,《李广田文学评论选》第四辑 1983年6月云南人民出版社

云南大学老教授协会会员 何正芳收集并整理