成千上万的老干部是继承一个城市历史记忆的主要群体……

我于1947年后到云南大学工作,目睹了云大校园近70年的变化。今天的云南大学高楼林立,道路宽阔,到处绿茵草地,四季鲜花盛开,是美丽的校园,绿色的学习环境,我有着说不完的高兴事。但也经常自觉不自觉地会回忆起老校园(1949年前后)的景象,对老校园印象深刻。云南大学校园是昆明老城历史的重要组成部分,是昆明老城的名校、名区,老昆明人也有着深刻的印象和感情。我在这里仅做一概述留下记忆。

老校园占地500余亩(不包括呈贡农场、场口林场),被环城路及其大小道路分割成五片(现仍是五片),即:校本部(现东陆园),农学院(现原农新村),内农场(现北院)、体育场(现东一院),外农场(现东二院)。校本部是学校的主体,但又被古城墙城河分割成城内城外两片。

会泽院前后

学校校舍建筑物主要在校本部。会泽院前后古建筑较多,是校园最美好的景区。会泽院前后的腾蛟坊、起风坊、铁炮台,李维恭烈士纪念碑、熊庆来故居、贡院(那时住男生,称为东宿舍),至公堂、泽清堂、映秋院(那时住女生,为女生宿舍)。云南省第一天文点。这些都因有历史文物价值,被立为历史文物保护建筑物而被保护起来,因此,会泽院前后的校园面貌变化不太大,九十五级石坎处的美丽景观,仍是人们留影的优先选择的好地方。

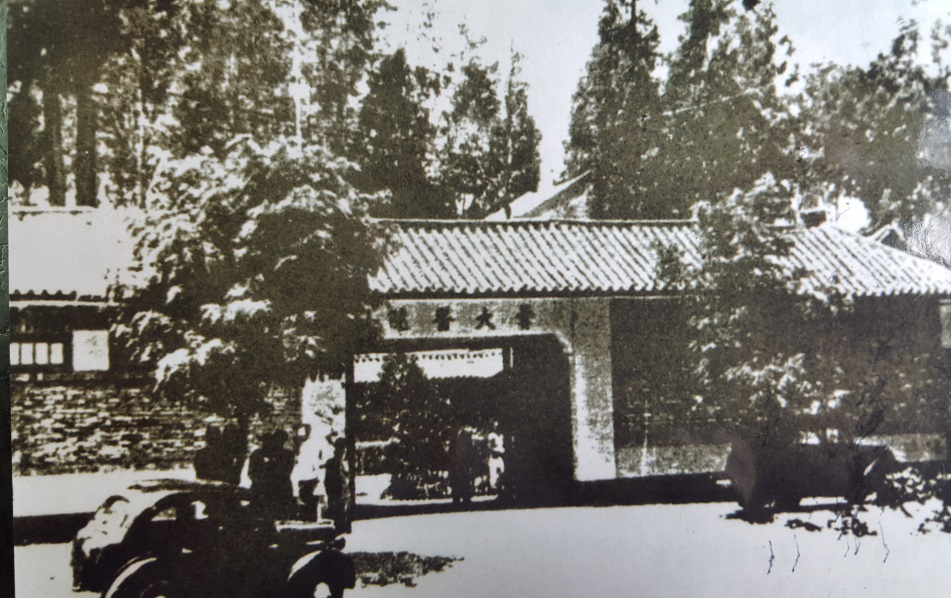

腾蛟坊是学校的大门,正对青云街,门上方写有“为国求贤”四个大字,大门先后挂过“东陆大学”,“云南省立云南大学”,“国立云南大学”,“云南大学”四个不同时期的牌子。进大门的左边有几间平房是学生服务社,设有理发室等。起凤坊至坡脚(现公安处大门前)沿着围墙有五间平房,是洗澡房,供全校师生员工沐浴,洗澡房对面一幢两间砖木结构房,是土木系的水利实验室,会泽院前石砍对面是一堵高大的照壁(约于1952年拆除改建为学校大门),九十五级石砍两旁,林木茂密,多是松柏、柳树、棕树等,林中松鼠、鸟类飞来串去,白鹭在此栖息生儿育女。这里空间广阔,风景优美,会泽院显得更为壮观,名人、毕业学生、教工等都喜欢在这里摄影留念。

紧靠熊庆来故居旁(现草坪处)是一幢两层楼房,楼上下共八间,是文法学院及所属系的办公室,故居对面有两间平房,是校长的轿车、人力车停车房。

至公堂背面是衡鉴堂(现怀周院大门前遗址明显存在,五级石砍是步入衡鉴堂的)。衡鉴堂的南头(现怀周院前靠三十中外(原南著小学外),是一片平房,好像是一座小庙,前后两个院子,中堂房层特高、木柱也不细,大小房约十六七间,是总务长、文书组、会计室、出纳组、庶务组,工务组等单位的办公室地点,教职员食堂也在这里面。映秋院前(现草坪中间地带)是一幢房层较高,窗子较宽大,半圆窗,共有十八间房间的平房,因大门正对会泽院而称为“向泽馆”,为教员宿舍。译清堂对面(现停车场边处)有五间平房,是航空系等单位办公室。衡鉴堂、泽清堂和映秋院背面沿着城墙内脚约有五幢高矮不一的平房,分别是学生自办食堂,开水房,教职工宿舍及消费合作社。消费合作社靠城墙口处山墙壁成了学生贴大字报的地方,进步的大字报常被官方撕毁。

会泽院是为云南省第一所高等学府“东陆大学”而建,建在古学堂贡院区,是云南大学的重要标志,过去是,现在仍然是。远眺会泽院,特感到它非常雄伟、高大、壮观,是昆明老城的景区之一,有人称之为名校、名区。会泽院顶层原是平顶,1947年由土木系主任王景贤设计,永记营造厂(建筑公司)施工,在楼顶增建了“仰止楼”,中间大间为“明远厅”,校务委员会议在此举行,明远厅两侧为社会系等单位办公用房。二楼是校长,教务长及下属单位办公室,还有图书馆。一楼是物理系、生物系实验室及教室。1948年7月15日昆明学生爱国民主运动遭到国民党反动派镇压,学生退到会泽院三楼就住在新建的房屋里与国民党反动派斗争了三天,被称为“七·一五”爱国民主运动。消息传遍全国,会泽院也闻名全国,“众称”云南大学为“民主堡垒”。

五华山“光复楼”是昆明老城区第一制高点,云大会泽院可算是第二制高点,三楼是辽望昆明老城风景的最佳观景点,在这里转一圈可把东西南北的圆通山、五华山、大部分老城区建筑物、小西门、大西门、北门的古城楼、西山的睡美人、北面的长虹山和广阔的田园村庄(现北市区)的昆明美景一览入目,收入眼底,激励了感情,扩展了胸怀,你看昆明真美啊!现在昆明老城已被现代化高楼林立的新城代替,会泽院已不算第二制高点了,老城景象已经成为历史。

晚翠园·医学院

校内古城墙城河由北门城楼(现歌舞团侧门义路处)到农学院(现市园林局宿舍处),怀周院、配电房、化学、物理、生物三馆,原农新村两幢宿舍都是建在古城墙遗址上,这段古城墙打开两个出口,一个是天君殿巷出口(云大宾馆大门前),一个是校内(钟楼前花园水池处),由大草坪处通往环城路边的北后门,(现古桐路东陆园北门处),这个出口称为中门,设有门卫及值班室。

城墙上多是杂草也有些桉树,在城墙上靠出口处,设制了一个木架,悬挂着不到一公尺长的铁轨,用铁锤一敲,发出清脆的响亮的声音,这是指挥全校师生职工上课、上班的钟声,敲钟工人叫杨成亮,人们开玩笑地称他为“钟将”。沙土地的大草坪(现钟楼前花园),解放战争时期,昆明学生爱国民主运动多在这里集会,如营火晚会、演讲大会、同国民党反动派作斗争上街游行的出发点而被称为“民主广场”。广场旁现MBA教育中心大楼处是一幢长约九间,两层(一层有半截在地下)土木结构房屋,是化学系实验室、办公室及化学药品库房。化学系背面有一幢平房,是两个大间的教室称为南教室,白天学生上课,晚上是工人夜校上文化课及其它活动,教室旁有几间小平房,是工人食堂、配电室。现文津楼处是两块水泥地网球场,多为教师使用。网球场西侧有五六间靠围的平房,主要是出版组印制教材、文件等办公场地,球场的东侧有两幢房层较高窗子较大的红砖红瓦一层房,一幢连接球场,是校医室和教室,一幢靠城墙脚,1948年改建为矿冶馆,砖木结构两层楼房,是矿冶系选矿、矿石类陈列室和主任办公室。靠矿冶馆西侧有一幢两间的平房小院,是生物系潘清华教授住宅,住宅旁有一堵不高的围墙,由城墙脚通往出版组背面,围墙上开有一道圆形门,上方有“晚翠园”三个大字,圆门上有“云大医学院”五个字。从大草坪有一条道路(现仕林路)经矿冶系,晚翠园直达澄农馆(现研究生宿舍一侧),晚翠园内有一大丛竹子(现仍茂盛地生长在原地),一棵高大的皂角树,许多棵枇杷果树,而被人们称为“枇杷园”(现工商学院与旅游管理学院及门前空地处),枇杷园内有一些教授住宅,靠城墙脚的一丛竹子旁有一幢两层小楼和三间平房,路的另一边(现工商学院与旅游管理学院大楼处)有两幢二层楼房,多幢平房,除晚翠园一进圆门左边一间正方形小平房是矿冶系原办公室外,这些房屋分别住有何教务长、名教授刘文典、方国瑜、杨桂宫等多位教授。

由枇杷园到澄农馆是医学院教学区,现南学楼处有一幢八间长屋层较高的平房,分为两大间,南头是教室、西头是解剖室。这幢房屋背面是一些平房,为张友铭、熊锡元等教师住宅,住宅出口处有一间较大公厕。靠城墙脚(现物理馆后门前处),也建有几间平房,为职员住宅。澄农馆(现重点实验室门前一带)是董澄农资助而建,“澄农馆”三个字是李根源题书。大门正对道路,是医学院办公室,实验室等用房,也有单身教师住入。澄农馆背面有两幢与九家村同式样的住宅,经济系教授秦瓒、农学院教授诸宝楚住此。这里紧靠天君殿巷,因而有一堵围墙直通城墙上的一间小屋处,以阻止校外人员由此进入学校。

古城墙外

古城墙墙脚处和城河里都是杂草丛生,没有树林没有水,全是荒地,房舍多在至北后门路的东侧,有医院、工厂、教室等。现校医院外是“云大医院”所在地,医院大门在校医院大门与成人教育学院大门之间,正对云大体育场,进医院大门左右两边有两排有走道的平房,每排十五间,每隔五间建有走廊,分隔成三个院子,第二个院子的中心处有一座六角小亭,第三个院出后门,门上方有“梓园”二字,这是医院的门诊部。门诊部北测是住院部(现文渊楼后门石砍处),住院部有两幢两层楼的病房,一幢砖木结构靠马路一边,一幢土木结构,门对住院部,有两幢砖木结构平房是手术室,化验室形成一个四合院,中间是花园,供住院患者散步,在现成人教育学院大门处有几间平房是停尸房和尸池,尸体供医学院解剖教学用。门诊部南侧靠城河边(现经济学院大楼处),分别有两幢凹字形两层砖墙楼房,医院行办公用。有两幢与九家村同式样的教授住宅和三幢小平房为职员住房。医院是医学院的教学实习基地,一九四九年后搬到巡津街与甘美医院合并为昆明市第一人民医院。

医院门诊部出后门处有一幢两层楼房,为英语专修科的教室和办公室,现经济系大门前国际人类与民族学联合纪念石碑处一带是八家村教授住宅,沿城河边而建。现文渊楼门前的绿化地带,有五幢竹篱巴墙草屋顶的教室,两幢靠路边,两幢靠医院(文渊楼大门处),一幢背靠八家村是几间宿舍。教室里的课桌是长橙,由两根木方,四支木脚、四块木坐板、四个书台组成,坐四个人,被称为“火车课桌”笨重到两个人都难以移动。现东陆北门旁垃圾房处是一幢房层较高空间很大的木屋顶的“飞机棚”,内停有一架小型飞机及其附属材料,是航空系教学实习场地。飞机棚侧有一幢小平房,专为由德国回国的教授(夫人是德国人)而建。现化学楼处有两幢房层较高,窗子较大,半圆形窗的砖房,一幢背靠公路,一幢背靠医院住院部,两幢的门相对,是工学院机械系的实习工厂。工厂东侧也有几间小平房和一口水井。

道路(古桐路)的西边校宿很少,现一食堂处,有两幢两层楼的学生宿舍,东方红学生宿舍处有四幢平房学生宿舍,都是住男生,统称西宿舍。现西门处开有一道小门,通文化巷,小门两边是门卫房和开水房,靠公路边的墙角处有一口水井,供开水房及学生洗衣用。东陆北门旁的排球场处是九家村教授住宅,周恩来总理曾到教授杨堃、张若铭夫妇家作客问候,而使九家村名声飞杨。现化学、物理、生物三馆、图书馆、球场、科学馆、庆来堂、停车场等处全是一大片荒地,还有一些坟堆,只有一条便道通往西宿舍,这一片显得有些荒凉,非常寂静。

农学院

“原农新村”是因教工住宅建在农学院地址上而得名。农学院在古城墙与环城路之间,大门靠环城路,正对昆明师范学院(现云南师范大学)大门,大门处有门卫及值班室,院内建有八幢土墙铁皮屋顶的平房,其中五幢沿城河边,三幢靠公路边(有围墙)。中间是绿化地,是农学院行政办公室,教室等用房,为农学院教学区。在教室西头处有七间平房为职工宿舍及公厕,现宾馆餐厅处有两幢与九家村同式样的住宅,张福延又名第海秋和植物学家秦仁昌住此。靠古城墙脚处(原招待所前面)有一幢两间的破旧草房,住有一户刘姓居民,以做风炉为生,风炉与天君殿巷的风炉一起被称为“云大风炉”,销路较好。

农学院还有几处农场、林场,现北院(又名英华园)是内农场,周围有围墙,大门是一幢平房,中间为大门通道,两边是工人住房,大门正对北后门(现东陆北门),西边是牛奶场(现云大附中北院宿舍),北边是莲花池沙塘(现鼎鑫公寓处),农场的中间(现北学楼背面处)是一幢寺庙式的老房屋,正房五间,房层较高,两边还有厢房,房屋较矮,但是有小楼,正房西侧还有两间小房,是农场办公室及生产用房。这里由技术员张志领着工人生产酱油和豆瓣酱,“云大豆瓣酱”在市场上小有名气。房屋周围是果园,有苹果、桃、李还种有包谷、南瓜等。外农场(现东二院),是农学系水稻试验基地,农场四周以深沟为界,没有围墙。现东二院大门是农场的入口处,靠现学生食堂前有一幢四间凹字形砖木结构房,住有一名工人及放置农俱,房前有块打谷场。农场正中央有个深水塘,水塘边是水稻栽培试验田,但面积不大,多数土地是荒着。除内农场、外农场外,还有呈贡农场,场口林场分别是蚕桑系和森林系实验基地,一九四九年后交当地政府。

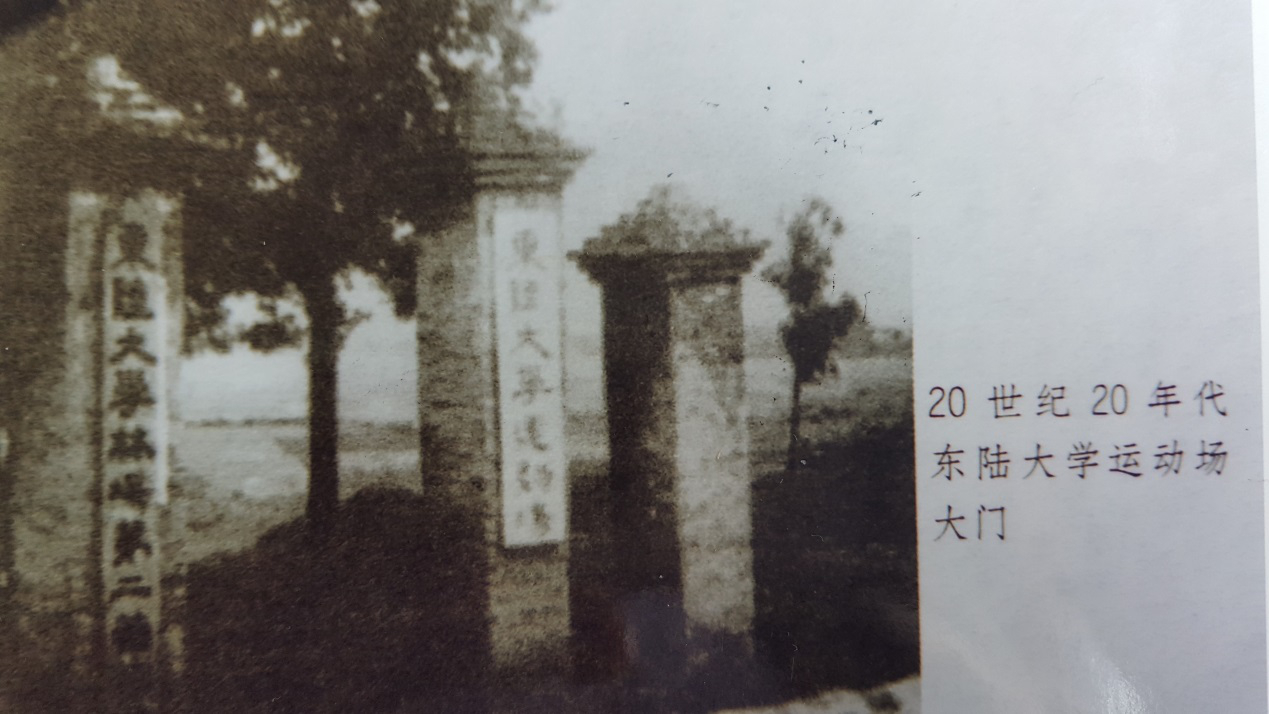

体育场

体育场也是前东陆大学运动场(现东一院),四面以路为界,大门只是四个砖墩(在十四幢宿舍西头处),在一个砖墩上镶有熊庆来校长题写的“云南大学体育场”七个大字,从大门起有一段围墙至现体育馆看台旁(现铁栏杆围栏处),沿围墙建有一幢五间房层较高的平房,体育组杨元坤教授和李毓华老师住此,一幢两间不高的平房有暗楼,放置体育器材,再往下是一间较大的公厕,场地中央是田径场(现仍是田径场),其余全是荒地,荒地间也有几个水塘。足球场对开放,常有社会青年到这里踢球比赛。

老校园的绿化,会泽院前后、医院比较好,其他地方较差,多是自然景观。大小道路除会泽院周边是水泥路面外全是沙土路,雨天泥沙遍地,情天风来时又风沙飞扬。两层校舍较少,多是一层式的平房,老校园显得非常艰苦,朴实,这与国家不富强,经济落后有关。但艰苦朴实的老校园丝毫没有影响知名教授的聚集,栋梁人材的培养,高等教育的发展。而且是著名学者、教育家、知名教授们学术活动发展高等教育事业的中心,也是解放战争时期学生爱国民主运动的重要场地。

社会历史的发展,总是新事物代替旧事物。老校园已被今天的高大的教学楼、办公楼、广阔的绿茵草坪、四季鲜花盛开的花园,宽阔的林阴柏油路,花园式的绿色校园代替了,这是国家富强、经济发展、城市现代化,人民生活改善在学校建设中的具体体现。

时过六十多年,记忆减退,文化水平较低,难以全面叙述,遗漏和错误难免,请老同志给予补充指正。

云南大学离休干部 肖才

2016年2月